Es ist oftmals zu hören, dass in den kommenden Jahren immer mehr Afrikaner nach Europa auswandern oder flüchten werden. Diese These wird mit Bevölkerungswachstum, der Migrationsbereitschaft der Jugend, mit hoher Armut und Arbeitslosigkeit, Terror, Klimawandel, politischer Fragilität und Bürgerkriegen begründet. Dabei handelt es zweifelsfrei um wichtige Faktoren, die man nicht bestreiten kann.

Sie kommen nicht!

Was gegen die These einer zunehmenden Migration von Afrika nach Europa spricht

Allerdings sollte man berücksichtigen, dass es auch einige Gegentrends gibt. Diese liegen im Strukturwandel Afrikas mit seinen sich entwickelnden urbanen Zentren begründet, sowie in den Optionen, die China und andere Emerging Countries eröffnen, und sie zeigen sich an den Mobilitätsstrategien im Rahmen der globalisierten und der zirkulären Migration innerhalb Afrikas. Hier entwickeln sich neue Dynamiken.

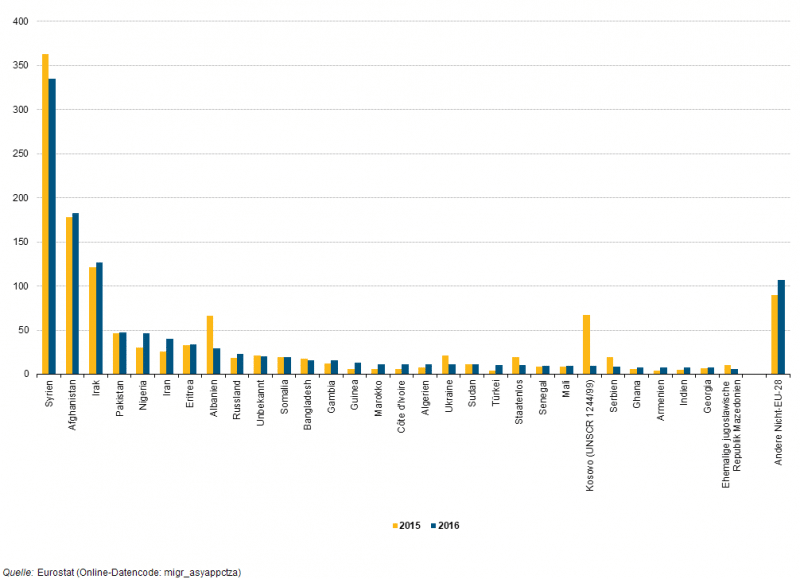

Tatsächlich war es schon in den vergangenen Jahren so, dass in der EU der Anteil von Asylsuchenden aus den afrikanischen Staaten südlich der Sahara relativ gering war, wie die folgende Übersicht zeigt:

Auf den ersten Blick gibt es einen gewichtigen Grund für die relativ geringe Zahl der Migranten und Flüchtlinge aus Subsahara-Afrika: Die Europäische Union hat ihre Grenzen de facto nach Afrika verlagert. Sie hindert Flüchtende und Migranten aus Afrika bereits auf dem Kontinent daran, nach Europa zu kommen (Stichwort „Migrationspartnerschaften“). Aber es gibt noch einige strukturellere und wichtigere Ursachen, die jedoch nicht ins Bild vom afrikanischen Katastrophen-Kontinent passen.

Migration ist keine Glücksgeschichte

In der Migrationsforschung und -Politik ist die These weitverbreitet, nach der die Auswanderungsbereitschaft zunimmt, wenn das Einkommen steigt. Michael A. Clemens hatte diese These empirisch gut fundiert. Die Logik dahinter: Die Armen würden gerne auswandern, können es sich aber nicht leisten. Und weil die Reichen reich genug sind, um auch in ihrem Heimatland ein angenehmes Leben zu führen, sei die Wanderungsbereitschaft der Mittelschichten größer. Diejenigen, die etwas mehr verdienen, werden also eher auswandern.

Dieser These hängen viele Experten und Mitarbeiter in Ministerien an. Und zahlreiche Wissenschaftler kauen diese Aussage wider, ohne zu überprüfen, ob sie immer noch gilt und auf das Afrika des 21. Jahrhunderts zutrifft. Dabei wäre es notwendig, den Wahrheitsgehalt kritisch zu hinterfragen und die Trends nicht einfach fortzuschreiben.

Natürlich wird auch weiterhin ein Teil der Afrikaner migrieren wollen und müssen. Und es gibt auch mehr Menschen, die migrieren, wenn sie höhere Einkommen haben. Es gibt immer Menschen, die anderswo ihre Chancen wahrnehmen wollen, sie sind neugierig, aktiv, innovativ und sie wagen etwas. Aber Migration bedeutet auch Verlust, ist mit Härten und Kosten verbunden, wie beispielsweise der Separation von Familie und Gemeinschaft.

Migration ist keine Glücksgeschichte. Die meisten Menschen wollen nicht weg von zu Hause, obwohl anderswo viel mehr verdient wird und es möglicherweise bessere Jobs gibt. Das gilt gerade auch im angeblich so „migrationswilligen“ Afrika: So bleiben die meisten Kpelle in Liberia, die Igbo in Nigeria und die Oromo in Somalia oder Äthiopien und siedeln nicht einmal in die meist reichere Hauptstadt um, wo die Einkommen oft zehnmal höher sind als auf dem Land.

Aber entscheidender ist, dass die vielfach gepflegte enge Krisenbetrachtung auf Wachstum und Entwicklung in Afrika zu bedeutenden Fehleinschätzungen führt, wenn beispielsweise der Strukturwandel in Gesellschaften, der technologische Fortschritt, die Nachfrage nach Arbeitskräften oder die saisonalen Wanderungen von Menschen ignoriert werden. Menschen bleiben, wenn Frieden herrscht, und wenn die Perspektiven positiv sind.

Drei wesentliche Trends verdeutlichen, dass die These der steigenden Abwanderungsbereitschaft nach Europa oder in die USA zu hinterfragen oder zu relativieren ist:

Wachstum und Hoffnung

Wie viele der entwickelten OECD-Länder wachsen auch die EU-Staaten nur schwach. Auch wenn es eine Überalterung in Europa gibt, wird Europa sich schwertun, Immigration aus Afrika zu ermöglichen. Wenn doch, dann wird es vor allem intra-europäische Wanderungen aus Ländern mit Arbeitskräfteüberschuss in Länder mit wachsender Nachfrage nach Arbeitskräften geben. Die Grenzkontrollen, die hohen Kosten der Migration und das weiterhin geringe Wirtschaftswachstum Europas schwächt die Bereitschaft von Afrikanern ab, überhaupt nach Europa zu wollen.

In den afrikanischen Ländern hat sich inzwischen herumgesprochen, dass die EU auch nicht das Paradies ist. Afrikaner wissen zunehmend, dass Europa nur wenigen Migranten gute Chancen bietet, dass Rassismus weit verbreitet ist, dass es schwer ist, einen Job zu bekommen, dass es keine ausgeprägte Willkommenskultur (mehr) gibt. Der europäische Populismus ist inzwischen auch in Afrika bekannt, und Europa bietet zunehmend eher ein trauriges Bild der Abschreckung.

Und immer weniger Afrikaner haben Lust, als billige Arbeitskräfte auf Andalusiens Plantagen, auf den Straßenstrichen Italiens oder in Asylheimen in Deutschland zu landen. Niedriges Wachstum und die Abschreckung durch Europas nach Afrika vorverlagerte Grenzen sind nicht gerade eine Einladung an Migranten. Aber viel wichtiger als Europas Müdigkeit, gesunkene Attraktion und Wohlstandsbauchlogik sind zwei andere Entwicklungen, die eindeutig eine Verlagerung der Migrationen weg von Europa bedeuten.

Arbeitslosigkeit in Europa

Afrikas Wirtschaftswachstum: Zahlreiche afrikanische Länder weisen inzwischen durchaus ein hohes Pro-Kopf-Wachstum aus und werden daher noch attraktiver für inner-afrikanische Migration. Trotz der hohen Arbeitslosigkeit der jungen Generationen und der noch ansteigenden Bevölkerungszahlen werden sich die Binnenwanderungen verstärken. Dabei kann Afrika auf die Entwicklungen von vielen Jahrzehnten anknüpfen: So basiert etwa der Alltag vieler Westafrikaner auf einer Strategie zur Existenzsicherung, die Sesshaftigkeit und Mobilität verbindet, wie Laurence Marfaing hervorragend analysiert hat.

Viele Menschen sind ihr Arbeitsleben lang mobil, sie legen lange Wege zurück und verbleiben für eine Zeit außerhalb des eigenen Landes. Mobilität und Migration ist für den gesamten Sahara-Sahel-Raum prägend. Es gibt eine „condition sahélienne“ oder „culture of migration“ – die zirkuläre Migration wird durch grenzüberschreitende Handelsnetzwerke, die seit langem bestehen, erleichtert: Diaspora-Netzwerke verbinden sich mit Netzwerken des Herkunftslandes. Diese Migrationsnetzwerke von Händlern und Arbeitskräften befördern den Handelsaustausch in Afrika und die wirtschaftliche Entwicklung. So ist es keine Überraschung, dass das Wachstum des intra-regionalen Handels angestiegen ist, auch vor allem seitdem Europa seine Tore zu schließen versucht.

Intra-afrikanischer Handel

Der dritte Punkt ist eng mit dem zweiten verbunden. So lässt sich in Afrika ein Strukturwandel beobachten, der wahrscheinlich eine weitaus größere Ressource für die Nachfrage nach Arbeitskräften innerhalb Afrikas und für Aktivitäten der zirkulären Migration darstellt. Auch wenn es in den afrikanischen Ländern weiterhin viele Arbeitslose gibt, besteht doch immer auch Bedarf für zusätzliche Arbeitskräfte. In den urbanen Zentren wächst die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften, der intra-afrikanische Handel entwickelt sich durch Infrastrukturmaßnahmen sowie durch Zollsenkungen und die Liberalisierung der Märkte. Mittelschichten wachsen, es gibt in einigen Ländern rege Bautätigkeit und Industrieentwicklungen.

Der Strukturwandel ist schnell und manche Länder können in dieser Phase hohes Wirtschaftswachstum realisieren. Vor allem im produzierenden Gewerbe werden Arbeitskräfte benötigt. Viele Migranten finden Jobs im informellen Sektor. Auch gibt es eine Expertenmigration, wie beispielsweise von Zimbabwe nach Südafrika. Mehr als 90% der Migranten verbleiben innerhalb Afrikas.

Was China anders macht

Eine gewichtige Rolle bei den Entwicklungen auf dem afrikanischen Kontinent kommt inzwischen China zu. Der wachsende Import von preiswerten Konsum- und Investitionsgütern aus China hat auch mit den Aktivitäten afrikanischer Händler zu tun, die die chinesischen Importe innerhalb der Region weiterverkaufen. Vor allem afrikanische Migranten, die als Händlern in China aktiv sind, nutzen die Globalisierung der Märkte für ihre eigenen Wirtschaftsaktivitäten.

China hat sehr gut verstanden, Migranten und mobile Händler in seine Exportstrategie einzubinden. Es hat vor allem verstanden, sich als globaler Netzwerker aufzustellen: Im Fall der chinesisch-afrikanischen Beziehungen heißt das konkret, dass das Reich der Mitte Netzwerke von Chinesen und Afrikanern befördert, anstatt sie zu behindern. Dazu gehört auch, die Mobilität afrikanischer Migranten zu unterstützen, beispielsweise durch Business-Visa für Afrikaner, die nach China reisen, um dort Waren einzukaufen, um diese dann in Afrika auf die Märkte zu bringen. So entsteht eine moderne Form der globalen zirkulären Migration, in der Frauen übrigens eine hervorgehobene Rolle spielen.

Afrikanische Händler spannen ihre Geschäfts- und Handelsnetzwerke, die früher überwiegend auf den afrikanischen Raum beschränkt waren, heute weltweit zwischen verschiedenen internationalen Handelsdrehscheiben, wie etwa Istanbul, Dschiddah, Dubai, Bangkok, Hongkong oder Guangzhou. So fungieren innerafrikanische bzw. internationale afrikanische Unternehmer und Händler als Vermittler von Produkten, Technologien und Ideen. Hinzu kommen 50.000 afrikanische Studenten in China (Stand 2015), die akademische und geschäftliche Netzwerke entwickeln, die erst in einigen Jahren richtig wirksam werden dürften.

Auf der anderen Seite gibt es eine hohe Anzahl von chinesischen Migranten, die in Afrika eine eng mit ihrem Heimatland verbunde Diaspora bilden. Zeitweilig wurde angenommen, es seien ca. eine Million Chinesen. Diese sind in allen Bereichen aktiv: als Arbeitskräfte in Infrastrukturprojekten, sie haben Handelsunternehmen, sie sind im produzierenden Gewerbe tätig, sie betreiben kleine Werkstätten und Shops, sie besitzen Farmen und Hotels – sie sind also vielfältig in jenen Bereichen tätig, die für einen normalen europäischen Investor uninteressant sind. Unterm Strich heißt das: Die Kompatibilität der afrikanisch-chinesischen Kooperation ist weitaus höher als die der europäisch-afrikanischen Zusammenarbeit. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die offizielle chinesische Entwicklungshilfe in Afrika deutlich effizienter und hilfreicher ist als die der Europäer oder der großen internationalen Organisationen wie etwa der Weltbank.

Afrika wartet nicht auf Deutschland

Dagegen haben die europäischen Regierungen nach vielen Jahren des Diskutierens und Streitens nicht mal eine vorzeigbare Einwanderungspolitik entwickeln können, die über das wiederholende und nervige Strapazieren der Floskel „Fluchtursachen bekämpfen“ hinausgeht. Deutschland ist dafür ein „gutes“ Beispiel: Mit den drei Milliarden aus dem BMZ-Haushalt, mit ein paar deutschen Unternehmen, die ein paar Arbeitsplätze durch ihre Investitionen schaffen, sollen Fluchtursachen nachhaltig bekämpft werden? Was für eine grobe Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeit.

Europa und Deutschland predigen die Segnungen der Entwicklungskooperation, aber diese enthält immer ein Element von Bevormundung und Paternalismus. So ist es wenig überraschend, dass sich viele afrikanische Länder abwenden und mehr Handlungsspielräume durch die verstärkte Kooperation mit China, Indien, der Türkei, den Golfstaaten und Israel suchen. Nicht etwa, weil von dort die Segnungen kommen, sondern weil diese Länder klare Interessen haben und ihre Versprechen meist umsetzen. Afrika wartet nicht auf Deutschland.

Das Agieren der Emerging Economies in Afrika hat keineswegs altruistische Motive. Und natürlich bleiben Menschenrechtstandards dabei oft auf der Strecke. Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass dies in Deutschland schon seit Jahrzehnten auch nicht großartig anders ist. Bereits 1993 hatte Franz Nuscheler vollkommen zurecht die menschenrechtlichen Doppelstandards in der deutschen Entwicklungspolitik kritisiert: Gegenüber den kleinen Ländern machte man damals schon viel Aufhebens und drohte Maßnahmen an, während man Menschenrechtsverstöße beispielsweise in China und Indonesien stillschweigend duldete. Die Menschenrechte und „unsere Werte“ bedeuten uns rhetorisch sehr viel, halten uns aber nicht davon ab, mit den diktatorischen afrikanischen Regimes in Eritrea, Äthiopien und Rwanda zusammenzuarbeiten.

So ist die europäische und deutsche Realpolitik dort angelangt, wo sie nie hinwollte: Sie hat sich ins Abseits manövriert und verliert an Glaubwürdigkeit. Ihr Einfluss schwindet, darüber können auch Werbekampagnen wie der Marshallplan mit Afrika nicht hinwegtäuschen. Dabei sind solche PR-Maßnahmen an sich nicht verwerflich – problematisch ist nur zu glauben, Deutschland sei in Afrika besonders wichtig. Das ist definitiv nicht der Fall. Die vom G20 Compact with Africa für sechs ausgewählte Länder vorgesehenen Summen betragen für jedes Land gerade einmal 100 Millionen Euro – ein Klacks im Vergleich zu den jährlich über 60 Milliarden Euro, die Migranten nach Afrika rücküberweisen.

China, die Türkei und die USA sind in einer anderen Situation. Europa grenzt an Afrika, während die anderen weiter weg sind. Außerdem gibt es historisch gewachsene Beziehungen und viele Kooperationsabkommen zwischen Europa und Afrika. Aber wie auch in anderen Bereichen (Investitionen, Infrastrukturentwicklung, Studentenaustausch, strategische Kooperation mit Regierungen) agieren die EU und auch Deutschland eher zu langsam, zu unkoordiniert und immer noch paternalistisch.

Es gibt zu viele alteingesessene und verschlossene Strukturen im Handel, die Afrikanern kaum neue Optionen ermöglichen. Einreisen nach Europa sind erschwert worden, Geschäftsleute aus Afrika finden hier im Übrigen auch nicht die große Anzahl an preiswerten Konsum- und Investitionsgütern, die sich auf dem Wege der globalen zirkulären Migration kaufen und wieder verkaufen lassen. Also engagieren Händler sich dort, wo die Optionen besser sind: nämlich in China und den Golfstaaten. Diese Entwicklungen schlagen sich auch in den gewachsenen Rücküberweisungen der Migranten nach Afrika in Milliardenhöhe aus Saudi-Arabien, den Golfstaaten, aus Kamerun, der Elfenbeinküste und Südafrika nieder.

Die Abkehr von Europa ist also nicht nur dadurch begründet, dass die Migration nach Europa deutlich eingeschränkt wurde – sondern vor allem eine Folge des Strukturwandels, der zur Stärkung der afrikanischen Diaspora in aufstrebenden Weltregionen (vor allem in Asien) und innerhalb Afrikas führt, während Europa seine einst dominante Rolle auf dem Kontinent einbüßt.

Robert Kappel ist Professor emeritus der Universität Leipzig und Präsident emeritus des German Institute of Global and Area Studies (GIGA) in Hamburg. Er arbeitet zu globalen Machtverschiebungen, Wertschöpfungsketten, Klein- und Mittelunternehmen und afrikanischer Wirtschaftsentwicklungen. Dieser Beitrag erschien erstmals in dem Blog Weltneuvermessung, den Kappel zusammen mit Helmut Reisen und Thomas Bonschab schreibt.

Hier erscheint dieser Artikel mit freundlicher Genehmigung des Makronom Magazins.